정세랑 작가의 소설 중 SF가 아닌 최근작을 읽었다.

20세기를 살아낸 여자들에게 바치는 사랑이라는 말이 딱이다.

‘알로하 나의 엄마들’을 먼저 읽고 ‘시선으로부터’를 읽어서 그런지 하와이 이민1세대 들의 삶이 머릿속에 그려졌다.

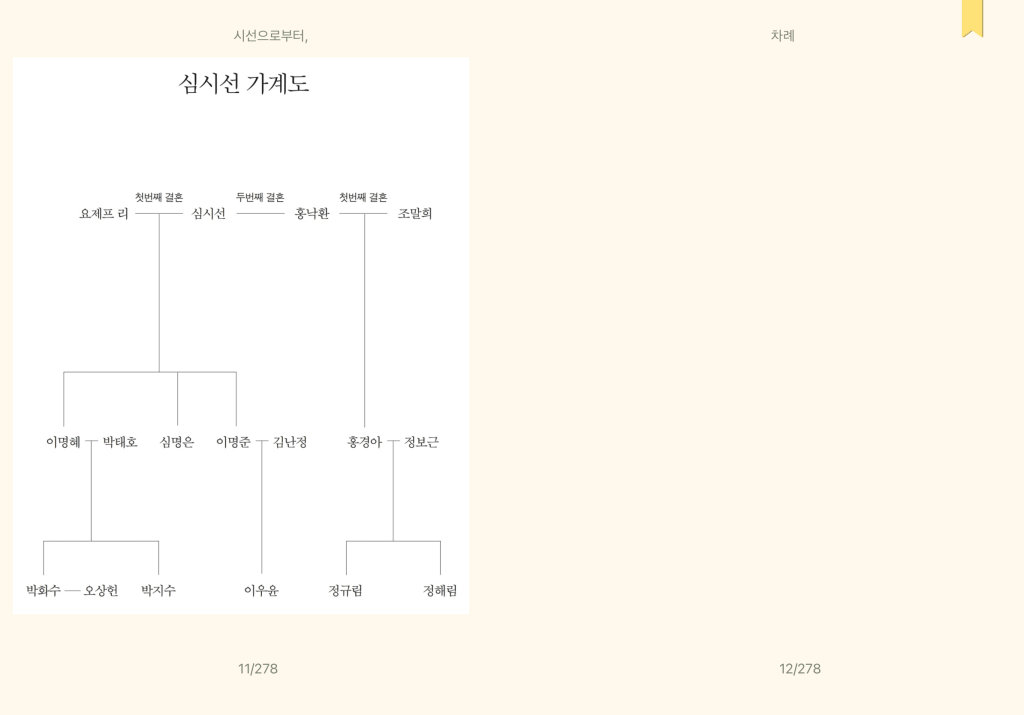

‘제사 없는 집’, ‘모계 사회’라는 말을 서슴지 않는 가풍 속에서 10주기를 기념해 하와이로 떠나 각자의 방식으로 고인을 추모하는 스토리라고 설명하면 너무 압축적일까.

밑줄 그은 문장들과 그 아래 적은 나의 메모들을 붙여 본다.

아, 잠시 소설에서 이탈해서 요즘 내 독서방식에 대해 말해보자면 이북을 읽으며 아이패드로 이북앱과 에버노트를 스플릿뷰로 나란히 놓고 밑줄치고 적는 재미에 푹 빠졌다.

종이책으로는 정확한 페이지 수를 남기며 함께 읽을때 찾아 보는 재미가 있지만 혼자서 읽으며 메모하기에는 매우 적합하다. 아무리 두꺼운 책도 두렵지 않다.

인용구절에는 아무 표시가 없고 앞에 점이나 줄표시가 붙은 부분이 나의 메모.

시선으로부터 – 정세랑

심시선의 유일한 아들인 명준은 말 없이 식사를 계속했기에, 나머지 세 딸은 모친이 방송에서 대놓고 ‘……걔?’라고 어이없어했던 것을 기억해냈다. 가끔 자매들끼리 명준 욕을 할 때 흉내를 내며 따라 하기도 하는데 본인이 눈앞에 있으니 그럴 수 없어 아쉬웠다.

- 모친에게 아들이 받는 대접이 남다른 가계, 가풍이라고 생각한다. 기억에 남는 도입부에서 인물 캐릭터를 형성하는 방법.

심시선: 베이직을 갖춘 사람이 오히려 드물다고 봅니다. 안쪽에 찌그러지고 뾰족한 철사가 있는 사람들, 배우자로든 비즈니스 파트너로든 아무데도 못 갖다 써요. 꼭 누군가를 해치니까.

- ‘베이직을 갖춘 사람’이 드물다는 표현에 공감한다. ‘모난데 없는 사람’을 찾는 것이 얼마나 어려운 일인지 생각한다.

심시선: 한 사람에게 모든 것을 구하면 실패할 수밖에 없습니다. 우리가 인생에 간절히 필요로 하는 모든 요소를 한 사람이 가지고 있을 확률은 아주 낮지 않을까요?

- ‘한 사람에게 모든 것을 구하는 삶’으로 매몰되고 싶지 않다. 그러기 위해서는 아무리 결혼을 하고 가족을 만들더라도 나 개인의 삶의 영역을 좁히지 말고 유지해야 할 것이다. 내가 원하는 요소를 다양한 곳에서 충족시켜놔야 내 소중한 사람에게 나의 결핍으로 인한 뾰족함을 드러내지 않고 지낼 수 있을 것이라는 생각이 든다.

죽음을 생각하지 않으려면 읽어야 한다는 걸 알고 있었다. 죽음에 대항할 수 있는 가장 간편한 행위는 읽기라고, 동의할 만한 사람들과 밤새 책 이야기나 하고 싶었다

- 인물 중에서 ‘난정’에게 공감하는 부분이 꽤 많다. 무언가를 잊기 위한 읽기는 얼마나 괴로우면서도 달콤한가.

“기일 저녁 여덟시에 제사를 지낼 겁니다. 십 주기니까 딱 한 번만 지낼 건데, 고리타분하게 제사상을 차리거나 하진 않을 거고요. 각자 그때까지 하와이를 여행하며 기뻤던 순간, 이걸 보기 위해 살아 있었구나 싶게 인상 깊었던 순간을 수집해 오기로 하는 거예요. 그 순간을 상징하는 물건도 좋고, 물건이 아니라 경험 그 자체를 공유해도 좋고.”

- 딱부러지는 캐릭터인 ‘명혜’의 제사 선언장면이다. 내가 죽은 뒤 나를 생각하는 사람들끼리 모여서 이렇게 생각해 준다면 얼마나 행복할까.

– 유아차라는 표현. 섬세하다.

– 죗값을 치르지 않고 도망치는 죽음. ‘기민철’도 ‘엠엔엠’도.

박원순이 생각난다. 사람에 따라 다르겠지만 충격적인 밤이었다. kbs뉴스에 인용되어 화제가 되기도 했다.

21세기 사람들은 20세기 사람들을 두고 어리석게도 나은 대처를 하지 못했다고 몰아세우지만, 누구든 언제나 자기방어를 제대로 할 수 있는 온전한 상태인 건 아니라고 항변하고 싶었다. 그러니 그렇게 방어적으로 쓰지 않아도 된다고, 기억을 애써 메우지 않아도 된다고 말해주고 싶었다.

- 온전한 상태를 가정하고 쉽게 내뱉는 말들이 결국 상처 입은 사람들을 두 번 죽게 만드는 말이 되는 것 같다.

“에디 우드 고, 라는 말 자체는 서핑 대회 때 어마어마하게 큰 파도가 왔을 때 누가 한 말이라지만 사실 다르게 해석되기도 하겠다.”

“결정적인 순간에 타인을 위해서 어떤 일을 할 것인가, 스스로가 다치게 되어도, 그런 의미로?”

“응.”

- 삶의 결정적 순간이 올때 과연 내 스스로가 다치게 될 것을 감수하고 타인을 위한 일을 내가 할 수 있을까. 결국 가치있는 죽음이란 그런 것이겠지만 나는 항상 안온한 삶과 안온한 죽음만을 꿈꾸는 것 같다. 삶에 그런 기회, 그런 순간이 찾아오지 않기를, 맞닥뜨리지 않기를 빌면서 살아가는 삶.

가해와 피해의 스펙트럼에서 스스로가 가해에 더 가까웠음을 인정해야 했다

- 스펙트럼의 문제다 결국. 정도의 문제. 본인이 가해 쪽에 더 가까웠음을 인정하고 반성하는 사람들이 많아질 수록 문제의 해결은 쉽고 피해의 회복은 가까워지겠지.

어떤 말들은 줄어들 필요가 있었다. 억울하지 않은 사람의 억울해하는 말 같은 것들은. 규림은 천천히 생각했고 그렇게 여과된 것들을 끝내 발화하지 않을 것이었다. 타고난 대로, 어울리는 대로 말줄임표가 되는 것도 나쁘지 않을 듯했다.

- 모두다 억울하다고, 본인의 억울한밖에 볼 줄 모르는 존재들 속에 생활하려니 너무 피로할 때가 있다. 어느 조직이나 마찬가지겠지만 학교도 예외가 아니다. 아이들도 때로는 그 부모들도. 말줄임표처럼 그들의 과한 표현들을 다 줄여버릴 수만 있다면.

어떤 자살은 가해였다. 아주 최종적인 형태의 가해였다. 그가 죽이고 싶었던 것은 그 자신이기도 했겠지만 그보다도 나의 행복, 나의 예술, 나의 사랑이었던 게 분명하다. 그가 되살아날 수 없는 것처럼 나도 회복하지 못했으면 하는 집요한 의지의 실행이었다.

- 박원순 전 서울시장의 뉴스를 보도하면서 이 문구를 사용했다는 이유로 난리가 났었다. 맞는말 아닌가? 자살함으로써 결국 가해로 끝마치는 삶. 여러 얼굴들이 떠오른다.

좆같은 일이 화수에게 일어났다. 좆같다는 말을 쓰는 사람이 될 줄 몰랐지만 유해한 남성성을 그보다 잘 표현하는 말도 없을 것 같았다. 할머니는 욕도 표현의 일종이라고, 다만 정확하고 폭발력 있게 욕을 써야 한다고 말했었다.

- ‘유해한 남성성’이 두렵다.

“나는 세상에 두 종류의 인간이 있다고 생각해. 남이 잘못한 것 위주로 기억하는 인간이랑 자신이 잘못한 것 위주로 기억하는 인간. 후자 쪽이 훨씬 낫지.”

- 후자의 삶을 살고있나? 타인의 잘못에 대해 분노하고 탄식하느라 내 시간들이 좀먹고 있지는 않은지. 학교에서도 마찬가지. 내가 뭘 해도 바뀌지 않을 것들에 대해 실컷 욕해놓고는 부끄러운 순간들이 있다. 그냥 내 할일만 하고 내 시간과 에너지를 낭비하지 말자.

제대로 따라 하기엔 짧은 기간이었고, 영원히 그 정수에 가닿을 수 없을 것 같아 슬퍼졌지만 그 슬픔이야말로 여행의 본질이라는 생각이 들었다. 호감을 가지고 있지만 연결되지는 못할 거라는 깨달음 말이다.

- 훌라. 하와이에 다시 간다면 배워보고 싶어졌다. 그리고 여행의 본질이란 정리가 와 닿는다.

“너는…… 그래, 쾌락주의자만이 시대를 이길 수 있지.”

명혜가 둘째 딸의 반박을 받아들였다. 우윤과 규림과 해림은 각자의 이유로 시선에게서 뻗어나온 가지의 끝이 되기로 조용히 마음먹었고 말이다.

화수는 멈추고 끊겨 전달되지 않을 것들을 헤아려보았다. 어릴 때 엄마들이 머리를 묶어주던 여러 방식, 변형된 자장가들, 절판된 그림책들, 배앓이를 할 때의 민간요법, 카나페 레시피들, 냉동실의 미니 눈사람, 잔 흠집으로 뒤덮여 그것이 무늬처럼 된 반지, 함께 제야의 종소리를 듣기 위해 모이던 습관, 카드놀이의 이례적인 규칙, 죽고 없는 사람들이 가득한 사진 앨범들, 무겁지만 시원한 대나무 돗자리, 변색된 병풍, 마흔 살짜리 화분, 우표 부분이 다 뜯겨나간 편지들, 홀수로 남은 잔들……

“그렇지만 상실감도 물려주지 않을 수 있겠네.”

- 화수가 아이를 낳지 않겠다고 얘기하자, 지수가 왜 나는? 하고 묻는다. 낳지 않는 이유도 공감했지만 시대를 이긴다는 말도 기억에 남는다. 물려주지 않고 사라질 것들이 안타깝지만 상실감도 그렇겠지.

정리해서 우아하게 한편의 서평을 써보고 싶기도 하지만, 이렇게 인상적인 구절과 그 구절에 대한 내 생각 정도로 마무리 해본다.

‘시선으로부터’는 처음 책이 나왔을 때 한 번, 10월 멍독서모임 책으로 내가 추천했기 때문에 밑줄 그어가면서 다시 한 번 읽어보았지만 역시나 재미있다.

한국의 ‘안토니아스라인’이라는 추천사도 있던데 가볍게 하루, 이틀이면 읽을 수 있는 그것도 재미있어서 몰입해서 읽을 수 있는 소설이다. 강추.